9 octobre 2025

Loyers impayés : un bailleur peut se faire payer directement sur le salaire de son locataire, oui mais...

Loyers impayés : un bailleur peut-il vraiment se faire payer directement sur le salaire de son locataire ? Oui… mais pas n’importe comment.

Depuis le 1er juillet 2025, une réforme majeure a transformé la procédure de saisie des rémunérations. Issue de la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 et du décret n° 2025-125 du 12 février 2025, elle marque une étape décisive dans le mouvement de déjudiciarisation en confiant désormais l’intégralité de la gestion de la saisie au commissaire de justice (anciennement huissier), sans passer par le juge.

Cette évolution a des répercussions directes sur un large éventail d’acteurs : créanciers privés ou institutionnels, entreprises, employeurs devenus « tiers-saisis », caisses de retraite, mais aussi l’ensemble des professionnels du droit, du chiffre et de la finance qui interviennent dans la gestion administrative et le recouvrement des créances.

Son ambition est claire : rendre la procédure plus lisible, accélérer son déroulement et garantir un meilleur équilibre entre les intérêts du créancier et la protection du débiteur.

Avant cette réforme, un bailleur confronté à un locataire défaillant devait composer avec un parcours procédural long et décourageant. Même après avoir obtenu un titre exécutoire - jugement ou ordonnance (en l’absence de bail notarié) - il lui fallait encore saisir le greffe du tribunal pour solliciter l’autorisation de pratiquer une saisie sur les rémunérations de son locataire ou de sa caution. Cette formalité imposait une audience de conciliation obligatoire, rallongeait considérablement les délais de recouvrement et entraînait des frais

supplémentaires. Dans bien des cas, une année entière pouvait s’écouler entre le premier impayé et le premier prélèvement effectif sur salaire. Ce système, lourd et contreproductif, dissuadait nombre de bailleurs, en particulier les plus modestes, pour qui les loyers représentent souvent une ressource vitale.

La pierre angulaire de la réforme repose sur un transfert de compétences. Jusqu’au 1er juillet 2025, seule une décision du juge permettait d’autoriser la saisie des rémunérations et son exécution relevait exclusivement du greffe du tribunal ainsi que nous venons de l’exposer. Ce dispositif, laborieux et inefficace, se traduisait par une absence de résultats concrets : « près de 80 % des saisies restaient sans effet », souligne Cyril Roth, magistrat et ancien chef du pôle de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris. Selon lui, cette organisation souffrait aussi d’un défaut de légitimité, le rôle de la justice n’étant pas de gérer le recouvrement de créances privées.

Désormais, ce sont les commissaires de justice qui engagent, suivent et notifient les saisies. Le juge de l’exécution conserve une place limitée dans la mesure où il n’intervient qu’en cas de contestation de la saisie, comme c’est déjà le cas pour les autres voies d’exécution mobilières.

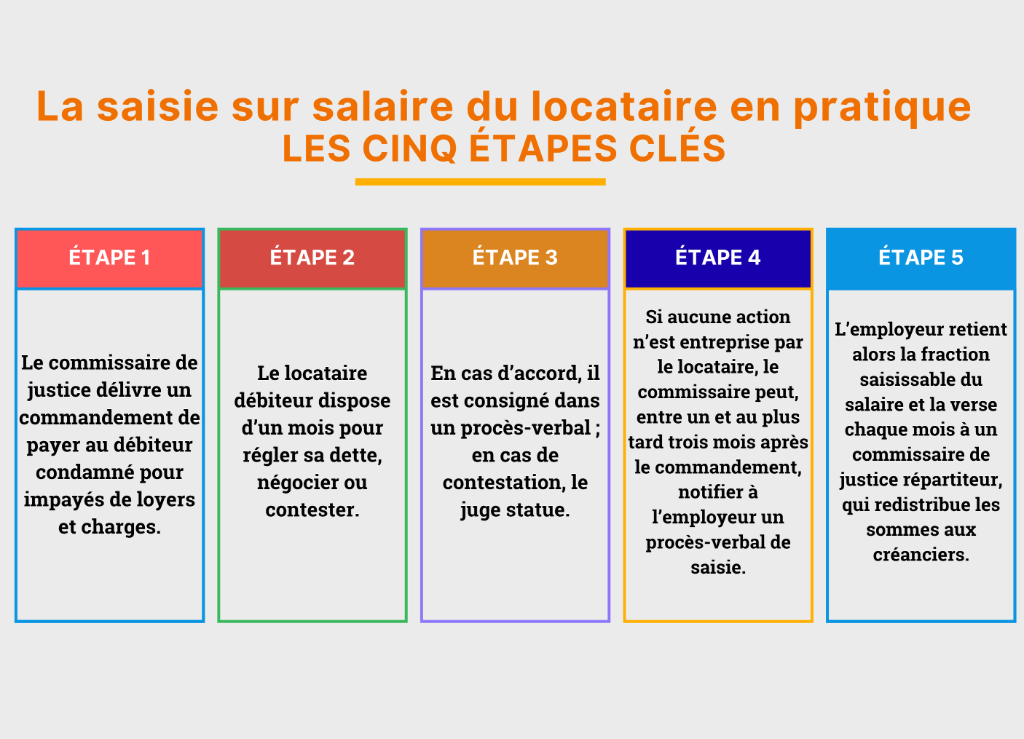

La procédure débute, comme toute procédure d’exécution forcée, par la signification d’un commandement de payer adressé au salarié débiteur par le commissaire de justice, sur la base d’un titre exécutoire. Cet acte ouvre alors un délai d’un mois. Durant ce laps de temps, le débiteur peut régulariser sa dette, négocier un échéancier ou la contester devant le juge de l’exécution. S’il y a accord, celui-ci est constaté dans un procès-verbal et inscrit sur un registre national. En cas de contestation, le juge tranche. Si, au terme de ce mois, aucune action n’a été entreprise et que la dette subsiste, le commissaire de justice peut, dans un délai compris entre un et trois mois après le commandement, notifier à l’employeur un procès-verbal de saisie. L’employeur, devenu « tiers-saisi », doit alors prélever chaque mois la fraction saisissable du salaire et la verser à un commissaire de justice dit « répartiteur », spécialement désigné pour centraliser et redistribuer les sommes saisies entre les créanciers.

- L’employeur dispose de 15 jours pour transmettre au commissaire répartiteur toutes les informations utiles (montant des salaires, autres saisies en cours, pensions alimentaires, etc.).

– Le commissaire de justice est tenu de dénoncer l’acte de saisie au débiteur dans un délai de huit jours suivant sa notification à l’employeur, cette dénonciation valant information régulière du débiteur sur la mesure pratiquée et sur ses droits (C. pr. Exéc., art. R. 212-1-15).

– Le débiteur peut saisir le juge de l’exécution à tout moment de la procédure (C. pr. exéc., art. R. 212-1-3, 5°).

En cas de manquement de l’employeur à ses obligations d’information, la sanction est lourde : une amende civile pouvant atteindre 10 000 euros, à laquelle peuvent s’ajouter d’éventuels dommages et intérêts.

La réforme repose sur la création d’un registre national numérique des saisies des rémunérations. Chaque commandement et chaque procès-verbal doit y être inscrit sous peine de caducité.

Ce registre garantit la transparence, évite les doublons et permet un suivi précis de la situation des débiteurs. Il est géré par la Chambre nationale des commissaires de justice, avec conservation des données pouvant aller jusqu’à soixante ans. L’accès à ce registre est strictement réservé aux commissaires de justice, ce qui garantit la confidentialité et la fiabilité du dispositif. Toutefois, la mise en place de ce registre national suscite à juste titre de vives inquiétudes en matière de protection des données personnelles.

Pour les procédures en cours au 1er juillet 2025, une période transitoire a été prévue. Les versements via les greffes cessent totalement et les dossiers sont transférés aux commissaires de justice.

Attention : les créanciers doivent confirmer dans les trois mois leur volonté de poursuivre la saisie, faute de quoi la procédure est annulée. Les droits des salariés, eux, restent inchangés. Le barème légal fixe toujours la part saisissable en fonction des revenus et des charges de famille, et un minimum vital demeure insaisissable. Les pensions alimentaires continuent par ailleurs à bénéficier d’une priorité de paiement.

En confiant la saisie des rémunérations aux commissaires de justice, le législateur a voulu rompre avec un dispositif engorgé, trop lent et largement inefficace. Le nouveau régime apporte aux bailleurs titulaires d’une décision de justice une procédure plus lisible, des délais raccourcis, et un interlocuteur unique pour les employeurs.

Certes, l’obtention d’un titre exécutoire reste une condition préalable incontournable, et le plafonnement légal de saisie continue de limiter le montant recouvrable chaque mois. La réforme n’a donc rien d’une révolution. Elle marque toutefois un tournant décisif : plus rapide, plus transparente et mieux adaptée aux réalités du terrain, elle redonne de l’efficacité au recouvrement et met enfin à la disposition des bailleurs un outil opérationnel pour sécuriser le règlement de leurs loyers impayés. Il ne faut cependant pas se laisser abuser par cette apparente simplification. La procédure conserve sa technicité : nécessité du titre exécutoire, plafonds légaux, voies de recours ouvertes au débiteur, articulation avec d’autres saisies.

Autant de subtilités qui exigent une parfaite maîtrise juridique.

Me Mélanie MALDONADO-RUIZ

Me Mélanie MALDONADO-RUIZ